Die altersbedingte Makuladegeneration: Definition, Ursachen, Symptome, Diagnose und Therapie

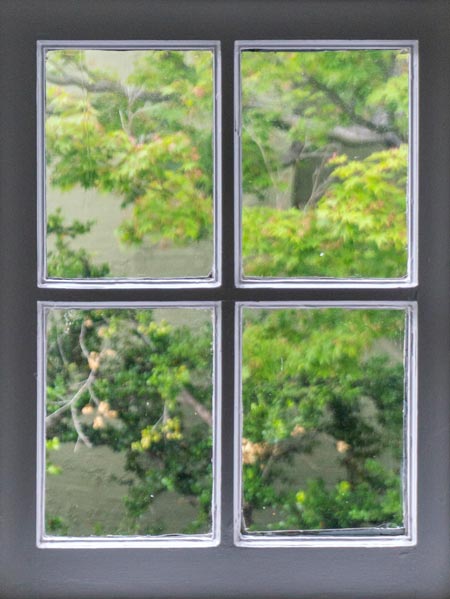

Gebogene Fensterrahmen und „blinde Flecken“.

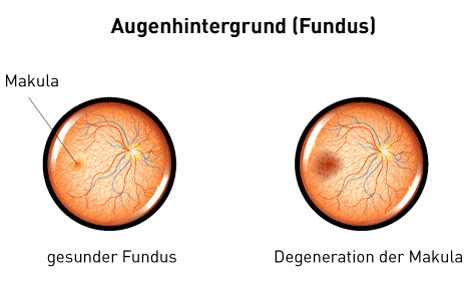

Bei einer altersbedingten Makuladegeneration (AMD) ist die Funktion der Makula – und damit der für das Sehen leistungsstärkste Bereich unseres Auges – durch Flüssigkeitseinlagerungen in und unter der Netzhaut gestört. Dadurch wird die Netzhaut unwiderruflich geschädigt.

Eine chronische Beeinträchtigung der Sehfunktion, deren Ausmaß vom Fortschritt der Erkrankung abhängt, ist die Folge. Rechtzeitig erkannt, sind bestimmte Formen der Erkrankung jedoch behandelbar. Dennoch ist AMD die häufigste Ursache für Erblindung bei über 75-Jährigen.

Eine Erkrankung, zwei Formen, viele Gesichter

Atrophe altersbedingte Makuladegeneration (Definition Trockene AMD)

Die trockene Krankheitsform betrifft rund 80 % der Patienten mit einer altersbedingten Makuladegeneration. Es handelt sich zumeist um einen langsamen Verlauf, der sich über Monate oder auch Jahre ausdehnen kann. Die trockene AMD macht sich im Frühstadium, also wenn sich erste Drusen (Stoffwechselablagerungen) bilden, mit leichten Einschränkungen beim Sehen bemerkbar, erst im (unbehandelten) Spätstadium kommt es zum Absterben der Netzhautzellen. Aus einer trockenen Makuladegeneration kann sich auch die sogenannte „feuchte“ Variante der Krankheit entwickeln.

Exsudative altersbedingte Makuladegeneration (Definition Feuchte AMD)

Die feuchte altersbedingte Makuladegeneration zeigt einen erkennbar schnelleren, aggressiveren Krankheitsverlauf – typischerweise verschlechtert sich das Sehvermögen rapide. Bei diesem Krankheitsbild versucht der Körper, die störenden Drusen mithilfe neu angelegter Blutgefäße zu umgehen oder die altersbedingte Unterversorgung der Netzhaut zu verbessern. Ein guter Plan und eine wünschenswerte Eigenschaft – jedoch sind diese schnell gebildeten Blutgefäße instabil und undicht. Durch diese kann Feuchtigkeit austreten, die zu einer Anschwellung der Netzhautmitte und dann zu einer Narbenbildung der Netzhaut führen kann.

Für eine Vorher- / Nachher-Ansicht den Regler hin und her bewegen.

Symptome - Wie äußert sich eine mögliche AMD-Erkrankung?

- Nachlassen der zentralen Sehschärfe: Es ist schwierig, Gesichter zu erkennen, an einer Uhr die Position der Zeiger zu bestimmen, vieles wirkt verschwommen.

- Tagsüber braucht man zusätzliche Beleuchtung, um etwas erkennen zu können, obwohl ausreichend Tageslicht vorhanden ist.

- Farben lassen sich nicht mehr in aller Deutlichkeit unterscheiden, wirken blass, Kontraste gehen verloren.

- Beim Übergang vom Hellen ins Dunkel und umgekehrt brauchen die Augen viel länger als gewohnt, um das Sehvermögen an die geänderten Lichtverhältnisse anzupassen.

- Auf helles Licht erfolgt eine ausgeprägte, überempfindliche Blendreaktion, die insbesondere beim abendlichen Autofahren schwer behindert.

- Gerade Linien werden gekrümmt wahrgenommen.

Bei den meisten Erkrankten bleibt das äußere Gesichtsfeld zunächst erhalten – eine Einordnung im Umfeld ist möglich, eine Fokussierung auf zentral im Blickfeld gelegene Bereiche jedoch erfolglos. Selbst im (gleichbleibend) Dunkeln sehen die Betroffenen verhältnismäßig gut, da die Stäbchen außerhalb der zentralen Netzhaut in ihrer vollen Funktion erhalten bleiben.

Da die altersbedingte Makuladegeneration schmerzfrei verläuft und sich gerade zu Beginn der Erkrankung die Beeinträchtigungen nur geringfügig auswirken, sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen in unserer Praxis umso wichtiger.

Wie entsteht eine Altersbedingte Makuladegeneration?

Eine AMD entsteht durch eine Störung des Stoffaustauschs, der für die optimale Funktion der Netzhaut notwendig ist. Zuständig für die Versorgung der Netzhaut ist das Retinale Pigmentepithel (RPE). Diese dünne Schicht befindet sich zwischen der Netz- und der Aderhaut in unserem Auge. Das RPE versorgt unsere Netzhaut auf der einen Seite mit Nährstoffen und transportiert andererseits überflüssige Stoffwechselendprodukte (Lipofuszine) ab. Unter bestimmten Voraussetzungen und mit zunehmendem Alter sammeln sich dort jedoch so viele Stoffwechselendprodukte an, dass das RPE diese nicht mehr vollständig abtransportieren kann. Diese wachsende, meist im Zentrum der Makula gelegene Menge an Ablagerungen (Drusen genannt) behindert den notwendigen Stoffwechselprozess für die Netzhaut. Als Folge aus diesem Versorgungsmangel bilden sich Teile der Netzhaut zurück, sie werden dünner oder sterben vollständig ab.

Welche Faktoren erhöhen das Erkrankungsrisiko?

Die nachfolgend genannten Punkte können das Risiko, an einer altersbedingten Makuladegeneration zu erkranken, erhöhen. Einige Parameter lassen sich optimieren, andere sind unveränderlich.

Prävention und Früherkennung – das hat jeder in der Hand

„Die meisten Augenerkrankungen sind besser behandelbar, wenn der Patient rechtzeitig in die Praxis kommt. Wenn man jedoch die Früherkennung vernachlässigt, kann dies fatale Folgen haben“, warnt Dr. Dietrich Doepner. „Unbehandelt kann die altersbedingte Makuladegeneration innerhalb von zwei Jahren bis zur Erblindung führen.“

Diagnostik – mit Hightech und Erfahrung

Grundlage für eine zielgerichtete Behandlung ist eine ausgereifte und präzise Diagnostik. In unseren Praxen in Weilheim, Peißenberg und Schongau verfügen wir über modernste Geräte – aus gutem Grund, denn gerade bei Augenerkrankungen hängt das Behandlungsergebnis zum einen von der Expertise des Arztes und zum anderen von seinen technischen Möglichkeiten ab.

Funduskopie:

Optomap:

Fluoreszenzangiographie (FLA):

Optische Kohärenztomographie (OCT):

Therapieangebot – abgestimmt auf jeden einzelnen Patienten

Intravitreale operative Medikamenteneingabe (IVOM)

Die Injektion von sogenannten VEGF-Hemmern ist eine bewährte medikamentöse Therapie bei einigen Netzhauterkrankungen.

VEGF steht dabei für Vascular Endothelial Groth Factor, ein körpereigener Wachstumsfaktor, der im Auge die Bildung von krankhaften und unzureichend funktionalen Blutgefäßen begünstigt und deren Durchlässigkeit fördert. Ein VEGF-Hemmer – wie der Name schon sagt – hemmt diesen Wachstumsfaktor und kann so im Rahmen einer individuell an den Patienten angepassten Therapie zu einer Stabilisierung bzw. sogar zu einer Verbesserung der Sehschärfe führen.

Für diese Behandlung, bei der – nach örtlicher Betäubung – mit einer Spritze das Medikament direkt in den Glaskörper des Auges injiziert wird, sind wir speziell ausgebildet und verfügen über die entsprechenden sterilen Räumlichkeiten. Für unsere Patienten ist diese Behandlung schmerzfrei, durch die Betäubung ist die Injektion gar nicht oder nur kaum spürbar.

Je nach Krankheitsbild und Stadium der Erkrankung arbeiten wir für jeden Patienten einen individuellen Therapieplan aus, der mehrere regelmäßige Injektionen vorsieht.

Selbstverständlich führen wir mit jedem unserer Patienten im Vorfeld der Therapie ein ausführliches Aufklärungsgespräch, in dem wir alle Fragen beantworten und Ihnen auch den genauen Ablauf am Behandlungstag erklären.